L’été arrive avec ses chaleurs, ses envies de vacances, de loisirs nautiques et surtout de baignade. Mais chaque année, la saison estivale est touchée par ce phénomène récurrent de cyanobactéries dans les plans d’eau, partout en France.

Rappelez-vous, les cyanobactéries avaient déjà causé des dégâts les années précédentes : plusieurs chiens décédés, un nombre incalculable de baignades fermées, des activités économiques restreintes, des plaques rouges, boutons et irritations pour les protagonistes s’étant baignés malgré les interdictions.

Voici 7 points pour tout comprendre des cyanobactéries.

1. A quoi ressemblent les cyanobactéries ? Et qu’est ce que c’est ?

Les cyanobactéries ont vu le jour il y a plus de 3 milliards d’années. Résistantes à l’eau douce, l’eau salée, les fortes chaleurs, ou encore les sécheresses, elles font partie des plus anciennes formes de vie sur terre. Ce sont d’ailleurs les premiers organismes à avoir créé de l’oxygène. Cette production d’oxygène a permis de créer plusieurs formes de vies sur Terre : algues, plantes, animaux.

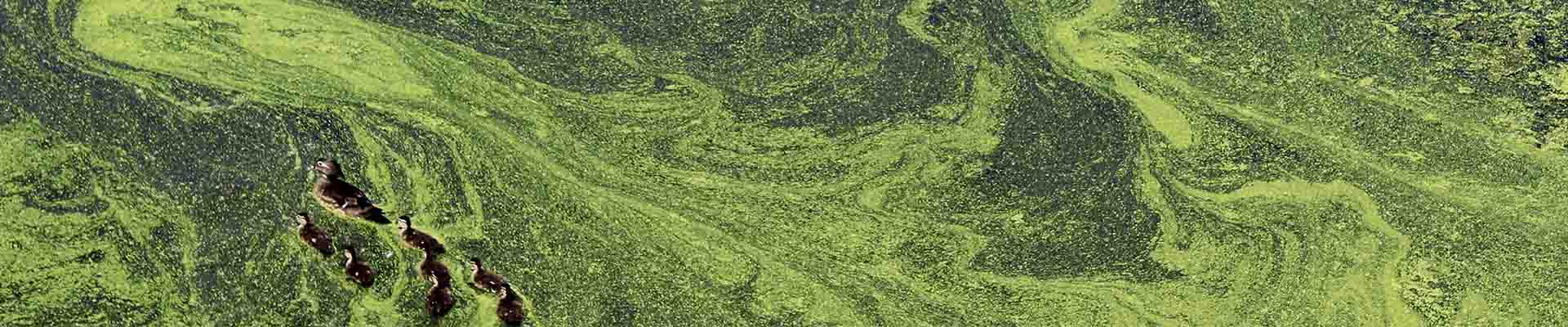

Les cyanobactéries peuvent prendre la forme d’algues vertes ou bleues le plus souvent, parfois marron/rouges. Les médias l’appellent souvent “algues bleues”.

Généralement invisibles à l’œil nu, elles le deviennent lorsque leur concentration est incontrôlée. Suivant la température de l’eau, elles se positionnent au fond de l’eau (on les appelle alors benthiques) ou elles remontent à la surface (planctoniques).

Elles apparaissent sous forme de cellules individuelles, de colonies, ou de filaments. Dans d’autres cas, les cyanobactéries forment des plaques plus ou moins larges.

On les différencie majoritairement selon leur taille, leur couleur et leur gaine gélatineuse qui enrobe la bactérie.

Ce sont des bactéries dites photosynthétiques, qui se nourrissent de l’énergie solaire et se développent donc plus l’été, dès lors que les beaux jours arrivent..

2. Où trouve-t-on les cyanobactéries ?

On les retrouve aussi bien dans les eaux douces que dans les eaux marines.

Elles se développent donc principalement dans nos rivières, nos lacs, nos étangs, nos cours d’eau.

Leurs plans d’eau préférés, ce sont les plans d’eau statiques avec des eaux stagnantes.

3. Pourquoi et comment se développent les cyanobactéries ?

Les cyanobactéries se trouvent de manière naturelle dans les écosystèmes aquatiques marins. Elles ne sont pas dangereuses en petite quantité mais deviennent une véritable menace lorsqu’elles prolifèrent. Comme expliqué plus haut, plusieurs facteurs expliquent leur développement excessif, à savoir des périodes de chaleur intense, et beaucoup de luminosité via le soleil.

Les activités humaines s’étant multipliées ces dernières années, un afflux de nitrate (engrais) et de phosphate fait aussi partie de la cause de ce développement excessif. C’est majoritairement l’agriculture intensive qui est responsable de cet excès de nitrate, de la majeure partie du phosphate, et d’une bonne partie des pesticides.

Les engrais, nocifs pour l’environnement, attaquent les terres agricoles et terminent leurs parcours dans les cours d’eau. Par la suite, cet engrais fait pousser des algues envahissantes.

Aussi, les cyanobactéries se développent par division binaire, c’est-à-dire qu’elles se divisent en deux parties pour se reproduire à l’infini. En quelques jours seulement, elles peuvent se développer et proliférer en masse : on appelle ça l’efflorescence.

4. Que provoquent les cyanobactéries ?

Certaines cyanobactéries produisent de toxines, appelées cyanotoxines. C’est la plus grande préoccupation pour les villes, les ports, les bases de loisirs puisque les toxines sont présentes dans l’eau et contaminent les sources d’approvisionnement en eau potable, les plans de baignade, ou encore les eaux utilisées pour les activités nautiques.

Les cyanobactéries provoquent alors la fermeture de centaines de plans baignades chaque année, ainsi que la fermeture régulière des loisirs et sports nautiques.

Elles font fuir la vie marine lorsque leur concentration est trop importante.

5. Quels sont les dangers des cyanobactéries ?

Les cyanotoxines produites par les cyanobactéries intoxiquent humains et animaux.

Les toxines sont agressives pour la peau et les muqueuses, et peuvent intoxiquer les humains. D’autres symptômes peuvent apparaître comme des vomissements, de la fièvre, des réactions allergiques, des crampes d’estomac, ou encore de la diarrhée (pas très sexy on vous l’admet !)

Bien souvent, la contamination se fait en se baignant dans un plan d’eau pollué de cyanobactéries, ou par la consommation de l’eau au cours d’activités nautiques. Rares ont été les individus intoxiqués en France, mais les risques sont toujours aussi élevés.

Les cyanobactéries peuvent donc être dangereuses pour l’Homme mais aussi pour la faune et la flore lorsque ces cyanotoxines prolifèrent en trop grande quantité. Ce sont donc les cyanotoxines libérées par les cyanobactéries qui sont parfois mortelles pour les animaux. Pourquoi ? Parce que ces cyanobactéries respirent la nuit et absorbent tout l’oxygène présent dans le plan d’eau. Résultat : tous les poissons sont décédés au matin.

On préfère le rappeler, car ce n’est pas toujours bien intégré par l’ensemble de la population : si vous êtes face à un panneau “baignade interdite”, il y a une raison, donc ne vous baignez pas.

6. Comment éliminer les cyanobactéries ?

Echo Cube a développé une technologie brevetée capable de collecter tous les types de déchets : macro déchets, végétaux envahissants, hydrocarbures, et… cyanobactéries ! Cette méthode naturelle permet de les capturer de façon mécanique.

Comment ça marche ? Les cyanobactéries sont séparées du milieu aquatique pour être revalorisées. Cette revalorisation est en cours d’étude avec notre partenaire scientifique AgroParisTech.

Rendez-vous sur la home page ou contactez-nous directement pour en savoir plus.

7. Quel est le taux limite de cyanobactérie autorisé ?

Des analyses sont fréquemment effectuées par l’Agence régionale de santé (ARS) ainsi que par des prestataires externes spécialisés dans le domaine pour déterminer le taux de présence de ces cyanobactéries. Lorsqu’elles sont détectées à plus de 100 000 cellules par millilitre, les communes sont contraintes de fermer le site concerné pour éviter tout risque d’intoxication. L’agence a également mis en place un dosage maximal de cyanotoxines, toxines contenues dans les cellules des cyanobactéries toxinogènes, dont la valeur ne doit pas dépasser 13 µg/L. En cas de dépassement, il y a une interdiction totale des activités de baignade comme des activités nautiques.

Pour conclure, les cyanobactéries sont des bactéries pouvant se répandre à une vitesse folle, et les cyanotoxines qu’elles dégagent peuvent être très dangereuses. Plusieurs critères poussent l’apparition en masse de ces cyanobactéries et leur prolifération, empêchant les habitants de se baigner :

- les fortes chaleurs, et donc la température de l’eau ;

- la présence de lumière ;

- la pollution ;

- la présence de nutriment ;

- les mouvements de l’eau……

Cet été, profitez bien, mais faites attention à vous !

Commentez l’article pour nous donner vos avis, nous dire si vous avez déjà fait face à ces problématiques et contactez-nous pour en savoir plus sur notre solution contre les cyanobactéries !

Sur le même thème

Les pollutions aquatiques : un enjeu majeur de la COP26

Les pollutions aquatiques : un enjeu majeur de la COP26

Si vous suivez l’actualité, vous l’avez...

La prise en compte de l’eau dans la lutte contre le changement climatique (COP26)

Les précédentes éditions de la COP ont...