Lutter contre la pollution de l’eau à Paris

Malgré les efforts de la ville pour lutter contre les pollutions aquatiques, certains cours d’eau restent inaccessibles aux gros bateaux nettoyeurs alors que les déchets s’y multiplient. Dans cette page, nous allons nous focaliser sur la pollution de l’eau à Paris dans la darse du Rouvray. Découvrez en quoi la pollution de l’eau pose problème, ce qui la provoque et ce que nous faisons pour dépolluer !

Les particularités de la darse de Rouvray

Vous vous demandez sûrement ce qu’est une darse : c’est le nom donné aux bassins qui permettent initialement de sortir les embarcations de l’eau.

La darse de Rouvray se situe le long des quais de Metz et de la Garonne à Paris dans le 19e arrondissement. Ce canal d’environ 200 mètres de long est alimenté par celui de l’Ourcq. C’est un petit plan d’eau riche en biodiversité.

La darse de Rouvray a deux particularités :

- Premièrement, elle est inaccessible au public et à la navigation. On y retrouve donc une faune très développée : cygnes, canards, poissons, foulques…

- Enfin, la partie Nord du canal est gérée par les services de canaux alors que la partie Sud appartient à la Villette. C’est cette deuxième particularité qui complique le travail de la ville en ce qui concerne les prises de décisions et les actions à mettre en place.

La darse de Rouvray face à une problématique d’accumulation de déchets

La pollution de l’eau s’y explique par diverses origines :

- Humaine (principalement), avec beaucoup de déchets jetés par terre et à l’eau, mais aussi des déchets jetés à la poubelle et qui s’envolent ensuite à cause du vent et des oiseaux. À savoir : 99% des animaux marins auront ingéré du plastique en 2050.

- Industrielle, via le rejet de produits chimiques comme les hydrocarbures, qui se dispersent dans les différents bras du canal.

- Agricole, avec les produits phytosanitaires qui atteignent les sols et les eaux souterraines, et représentent environ 80% de la pollution marine à l’échelle mondiale.

Le fond de la darse et le côté étant clôturés par des barreaux, il est simple pour les riverains d’agir de façon irresponsable et jeter des déchets directement dans l’eau. Puisqu’il s’agit d’une partie indépendante, les déchets s’y accumulent et perturbent fortement la vie aquatique et citoyenne. Jusqu’à aujourd’hui, cette partie était nettoyée 2 fois par mois à l’aide de petits bateaux, mais cette solution s’avère insuffisante au vu du nombre de déchets qui s’y cumulent. Le service des canaux avait également fait installer un barrage à l’entrée de la darse du Rouvray, qui essaie de limiter les déplacements des déchets, mais celle-ci n’en retient qu’une petite partie.

Les dangers de la pollution de l’eau à Paris

Les risques de la pollution sur la santé et la biodiversité sont considérables.

La pollution de l’eau entraîne la destruction de la faune et de la flore, voire la disparition d’espèces aquatiques. Aussi, les masses de déchets qui flottent sur l’eau peuvent provoquer une eutrophisation du milieu et dégrader la qualité de l’eau (odeur, couleur, aspect…).

L’eutrophisation, c’est un phénomène de pollution aquatique causé par une augmentation des substances nutritives (par exemple l’azote et le phosphore apportés par les cultures agricoles). Les algues vont donc s’en nourrir et se surdévelopper jusqu’à en créer une couche opaque.

Cette couverture d’algues qui se crée à la surface va empêcher la lumière de pénétrer dans l’eau et les autres organismes ne pourront plus absorber l’énergie lumineuse et vont en mourir. Même s’il n’est pas prouvé que ce phénomène concernait le bassin de la Villette, il y a toujours des risques qu’il s’y développe dangereusement.

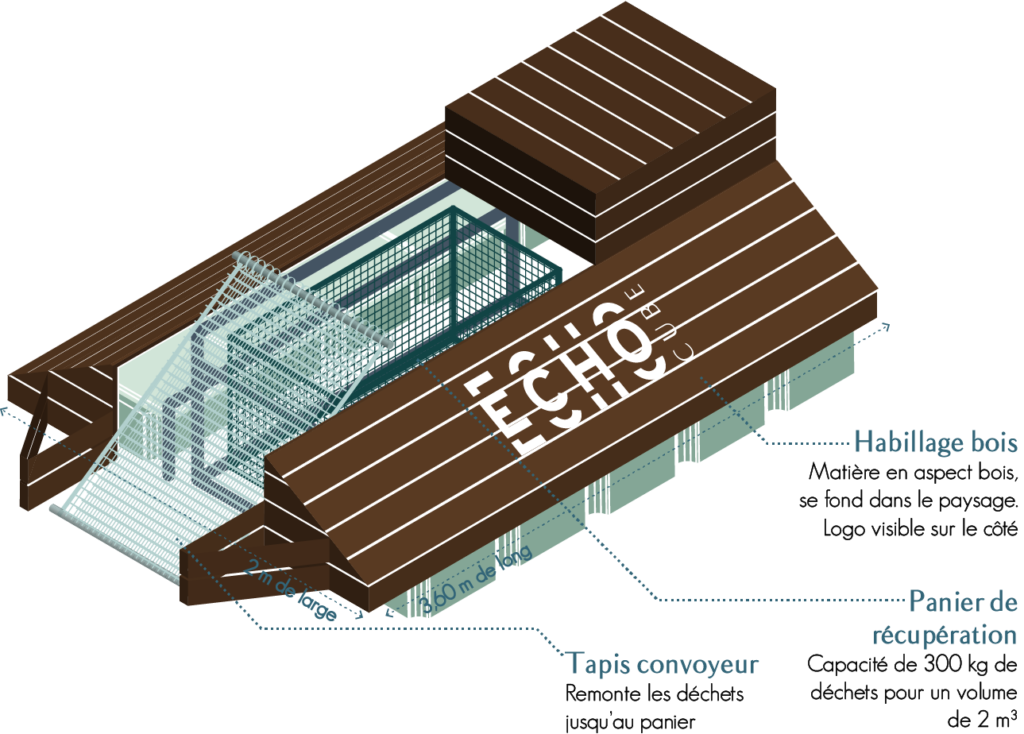

C’est pour toutes ces raisons qu’Echo Cube intervient avec pour premier enjeu : rassembler et récolter les déchets flottants et entre-deux eaux de la darse de Rouvray.

Notre objectif : combattre et dépolluer la darse de Rouvray de Paris

L’entrée de la darse étant inaccessible aux gros bateaux, Echo Cube est le seul collecteur de déchets autonome à pouvoir la nettoyer.

L’assainissement de ce plan d’eau a donc pour but d’offrir un environnement sain et inoffensif à la faune et la flore : les écosystèmes vont retrouver une eau sans déchet et plus oxygénée. Echo Cube apporte une réponse en proposant son nouveau système de dépollution à la mairie de Paris.

Comment combattre la pollution de l’eau à Paris ?

- Sensibiliser les riverains sur leurs comportements

- Adopter des solutions qui agissent au quotidien

Quel est l’impact du système sur l’écosystème local (poissons, algues) ?

Avec la collaboration des écologues et de chercheurs, nous avons opté pour :

- Des matériaux imputrescibles (qui ne peuvent s’abîmer ni se décomposer) et 100 % recyclables afin qu’aucun transfert n’ait lieu avec l’environnement, ce qui permet de ne pas dégrader la qualité de l’eau ;

- Optimiser l’efficacité énergétique.

Ainsi, notre impact sur l’environnement est très positif. Nous ramassons des polluants tout en consommant peu. Cette nouvelle mesure va permettre à la faune et la flore de la darse de vivre sans pollution, de s’épanouir et offrira aux riverains un environnement propre et agréable.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour nous indiquer un plan d’eau pollué !

Sur le même thème

Les cyanobactéries expliquées simplement en 7 points

Les cyanobactéries expliquées simplement en 7 points

L’été arrive avec ses chaleurs, ses envies...

Lutte contre la pollution de l’eau à Paris dans la darse du Rouvray

Lutter contre la pollution de l’eau à...